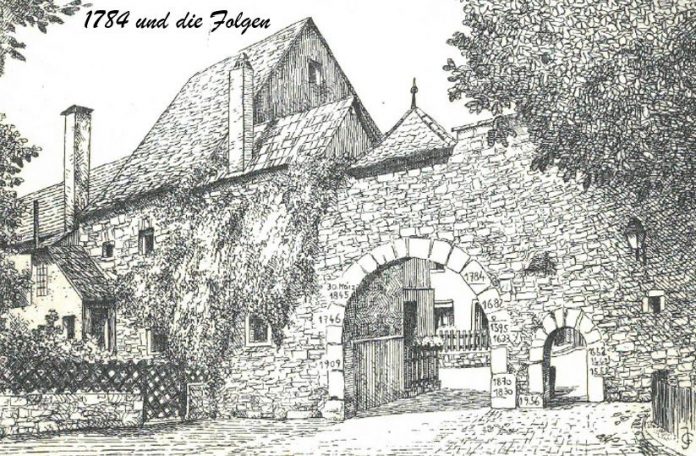

„Was wollen wir mit den Bildern machen Papa?“, fragte mich meine Tochter vor ein paar Tagen. Die drei Bilder, die sie mir dann zeigte, waren Radierungen der Stadttore meiner Heimatstadt im Fränkischen. Mit etwas Sentimentalität betrachtete ich dann das eine Bild vom Maintor, vor dessen Original ich als Kind oft lange stand. Die Hochwasserstände zu betrachten, die in den Stein von den betroffenen Bürgern jener Zeiten hineingemeißelt wurden, brachte mich immer wieder zum Erstaunen. Hinter jeder der Markierungen verbargen sich einschneidende Ereignisse und damit verbundene Schicksale. Achtlos daran vorbeizugehen erschien mir nie eine Option. Ich hatte selbst den Wolkenbruch von 1970 miterlebt und die damit verbundene Überschwemmung. Ein Szenario, das sich dortmals anfühlte als käme das Weltenende auf uns zu. Als kleiner Junge prägte sich mir jenes Erlebnis zumindest sehr stark ein.

Der Entdeckertrieb war wieder geweckt und zugleich begann die Suche nach den historischen Hochwasserständen in Verbindung mit dem Versuch einer zeitlichen Ein- und Zuordnung.

Es fiel mir auf, dass der Hochwasserstand von 1970, der mir so gewaltig in Erinnerung geblieben war, eine viel niedrigere Markierung trug als der Höchstpegel von 1784.

1784, das war die Zeit noch vor der Französischen Revolution. Was ging dortmals vor sich, dass schier die halbe Stadt unter Wasser stand?

Tauchen wir also ein in die Geschichte vor 237 Jahren, als Temperaturabstürze und fehlender Sonnenschein zu Wetteranomalien und Missernten führten. Damals brach, was niemand auf dem Kontinent wusste aufgrund fehlender weltumspannender Informations- und Nachrichtendienste, der isländische Vulkan Laki aus. In der Folge kreiste eine für die Natur und den Menschen schädliche und auch tödliche Schwefelwolke über Nordeuropa. In manchen Regionen waren die stinkenden Schwefelwolken so dicht, dass die Sonne nicht mehr zum Vorschein kam. Besonders schlimm traf es England und Frankreich. In diesen beiden Ländern kam es zu einer besonders hohen Übersterblichkeit. Die Temperaturen kühlten ab und Ernteausfälle und verheerende Überschwemmungen waren die Begleiterscheinung. Noch Jahre danach litt das Volk an dieser Naturkatastrophe von kataklystischem Ausmaß.

Haben wir das im Geschichtsunterricht in der Schule gelernt?

Natürlich nicht. Die wirklich wichtigen Dinge bleiben ungenannt. Aus allen Jahrhunderten ist uns bekannt, dass Naturkatastrophen immer eine Gefahr bildeten für die an der Macht befindlichen Herrscher. Schon die altägyptischen Pharaonen, die als Stellvertreter der Götter galten, kamen in Bedrängnis und wurden vom Volk infrage gestellt, wenn Katastrophen über das Land hereinbrachen. Ein Herrscher, der nicht in der Lage war, Katastrophen abzuwenden, musste weichen. Ganz egal ob wir hier nach Nordafrika oder Südamerika blicken. Wenn das Volk seines Wohlstandes verlustig ging, mussten die Herrscher weichen. Für die Herrscher ging das meist nicht gut aus; sie zahlten mit ihrem Leben.

1784 und 1789

Die Ereignisse des Jahres 1789, die zur Französischen Revolution und später zum Kaisertum mit Napoleon Bonaparte führten, sind ohne das Katastrophenjahr 1784 nicht denkbar. Wir müssen uns vorstellen, dass auch 1784 die Irritationen enorm gewesen sein müssen. Schwefligen Nebel assoziiert ein einfach gestricktes Gemüt gerne einmal mit dem Teufel und der Endzeit. Und wenn dann das Volk darbt, während „die Österreicherin“ (die verfemte Marie-Antoinette und Gemahlin König Ludwig XVI.) in ständig wechselnden, monströsen Perücken in Versailles einher spazierte, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich das gesellschaftliche Delta zwischen einer abgehobenen Elite und einer am Boden liegenden Bevölkerung wieder schloss.

Das Marie-Antoinette zugeschriebene und von der Literatur oftmals wieder abgesprochene, berühmt-berüchtigte Zitat, wonach die Menschen in Paris doch Kuchen essen sollten, wenn sie kein Brot mehr hätten, muss von ihr oder anderen adeligen ausgesprochen worden sein. Dieser Spruch beschreibt so perfekt das Denken dekadenter Eliten, dass er wahr sein muss.

Ein Schwachmat heutiger Dekadenzeliten würde vermutlich in analoger, zynischer Form zu einem Arbeitslosen sagen, der keinen Job findet: dann lassen sie sich halt verbeamten oder machen sie sich selbständig.

Wiederholt sich die Geschichte?

Diese Frage wurde in der Geschichtsliteratur häufig aufgeworfen und meist verneint. Wer sich aber nur gründlich genug mit der Geschichte beschäftigt, kommt nicht umhin Parallelen zu finden. Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber die Ereignisse gleichen sich in gewisser Weise und eine Mustererkennung ist unübersehbar.

Wer sie sucht, findet sie: Analogien

Eine stets gute Navigationshilfe für ein wahrheitsorientiertes Geschichtsverständnis ist der Satz: wenn du nicht mehr weiterweist, dann folge dem Geld.

Wenn wir uns auf den Spuren des Geldes machen, treffen wir immer auf Akteure, die a) zu wenig haben, b) „zu viel“ davon haben und übermütig werden, oder c) die, die mit ihrer Geldpolitik gescheitert sind und den Schuldigen überall suchen, nur nicht bei sich selbst.

Die nachstehende tabellarische Gegenüberstellung zweier weitreichender historischer Ereignisse (Französische Revolution und der Zweite Weltkrieg) ist der Versuch eine Analogie zu den heutigen Entwicklungen herzustellen über spezifische Kriterien, die einen roten Faden repräsentieren.

Alle großen Umbrüche in der menschlichen Zivilisation waren stets Gefahr und Chance zugleich. Um aus Krisen gestärkt hervorzugehen, darf die Hoffnung niemals sterben, wohlwissend, dass es bis heute unklar ist, ob im Mythos von der Büchse der Pandora die Hoffnung entwichen, oder dort immer noch eingeschlossen ist.

Autor: Norbert W. Schätzlein

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat: Unterstützen Sie unsere Arbeit und Recherchen.